前回は、行動の調整あるいはプランニングの役割を果たす内言の構造について学びました。

今回は、第Ⅷ講「文の統辞的構造と意味論的構造」を読み進めます。

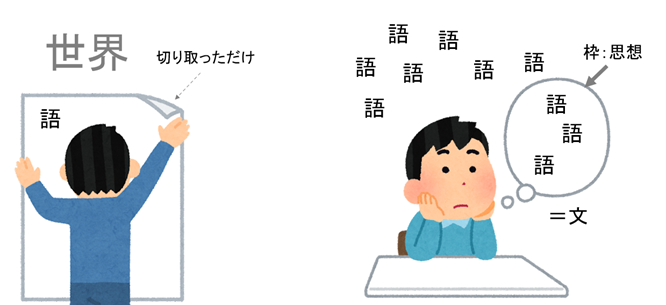

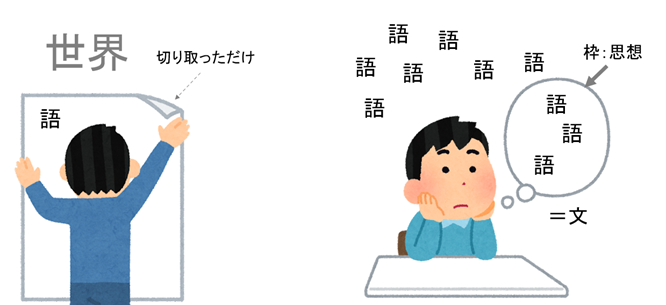

まず、言語の(伝達の)基本単位は語ではなく文であることが述べられます。

語はまとまった判断、思想を表していないのに対して、文はどんな単純なものでも一定の思想を表現し、経験を伝達すると説明されます。

子どもの言語発達の始点となる個々の語の発話は、行為の状況に編み込まれているが、事実上、一語文で、例えば「人形」という語の発話は「人形をちょうだい」「人形がほしい」等を表しています。

次に、語から文への移行は何によって規定されているのか?が論じられます。

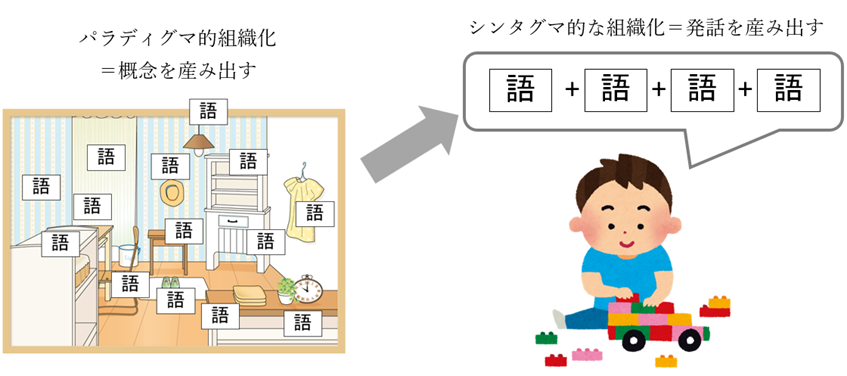

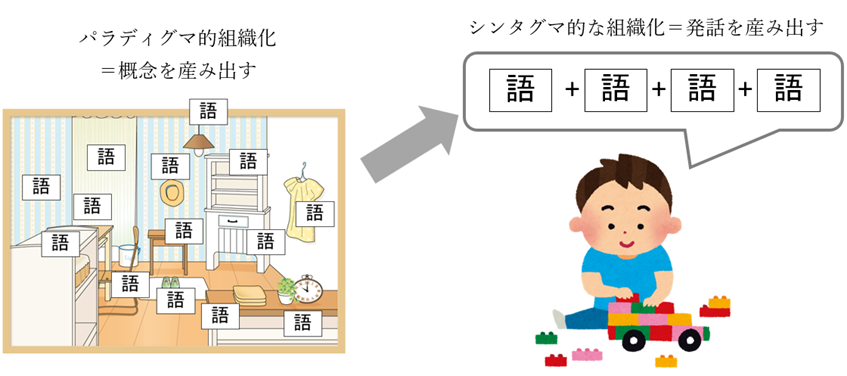

ここではまず、補語を要求する動詞の存在(「愛する」という語は補語として「誰を」を要求、「買う」という語は「何を」「誰のところで」を要求)が紹介されます。そして、幼児の一語文が語の連鎖に変換される過程には、発達の段階ですでに現れていた行為における結合「要求(身振り)―名前」「名前―実際の行為」が、言語行為に移行したものであると述べられます。そして、このような言語の組織化は、表示された対象を一定のカテゴリーに入れる「パラディグマ的組織化」(概念を産み出す)とはまったく異なる「シンタグマ的」な組織化(発話を産み出す)であるされます。(パラディグマ的組織化は、音韻・語彙にみられる)

発話(文)の組織化の基礎は、「一つの語から他の語への流暢な移行」(連結した発話)です。語で文を構成することによって陳述を形づくり、思想もしくは経験を定式化する、これは継時的なシンタグマ的組織化の原理に従っており、パラディグマ的原理とシンタグマ的原理が、言語の組織化の基礎的原理であると捉えられています。

ルリアらは、1928年、発達のいろいろな段階にある子どもの話し言葉で、個々の語の間にどのような結合が形成されるかを実験しました。

子どもに個々の語(例:「太陽」「窓」「犬」)を与え、最初に頭に浮かんだ語を答えるよう頼み、語の結合の特徴と潜時を考慮して資料を分析しました。そこで明らかになったのは、語に対する応答として子どもに生じた結合は2つの大きなグループ(「連合的」結合と「述語的」結合)に区別されることでした。

連合的結合とは、「犬ーネコ」「太陽ー月」等、述語的結合とは「犬ー吠える」「子どもー泣く」等です。

5~7歳の子どもでは、述語的反応が優勢で、連合的反応は非常にまれであり、より年齢が高くなってはじめて連合的応答が現れ、思春期の子どもや成人では連合的応答が明らかに優勢になります。

このように、言語行為のシンタグマ的組織化の単位である述語的応答は、年齢的にはるかに早い時期に子どもの言語行為に現れ、文の原型をなすと考えられます。さらに、述語的応答の潜時は、連合的応答よりはるかに短いことも分かりました。第一次的なもの、時期的に早く形成されるものは述語的応答で、それは連合的応答より潜時が短い、述語的応答は言語活動のより初期の形式に対応し、子どもの実際的な生活に密接に結びついていると述べられています。

ここから、文の構造(シンタグマ的結合の形成)をどのように説明するかという問題に入っていきます。ここでは、発話は第一次的な思想、もしくは内的意図から出発し、のちに文を形づくる語の体系に変換されていくのではないか、との問題設定がされています。

N.チョムスキーは文の基本的図式をなしている統辞的構造を抽り出せることを示し、法則的な文法構造を「表層統辞構造」と呼びました。各言語において、表層統辞構造はそれぞれ特殊であり、その数が非常に多いこと、各構造はさまざまな方法で表現できる(一つの文はかなり高い自由度で他の文に言い換えられる)こと、また、一つの同じ文が異なった意味を持つ(二義的)場合があることが、文の特徴として挙げられています。

チョムスキーの仮説では、無数の「表層統辞構造」の背後に、思想表現の一般図式を反映している「深層統辞構造」が存在し、子どもはこの「深層統辞構造」を修得し、実際に話す時の形式である「表層文法構造」を抽り出すことができるとしており、子どもが短い期間に多様で可変的な文法構造を獲得する事実を説明しました。

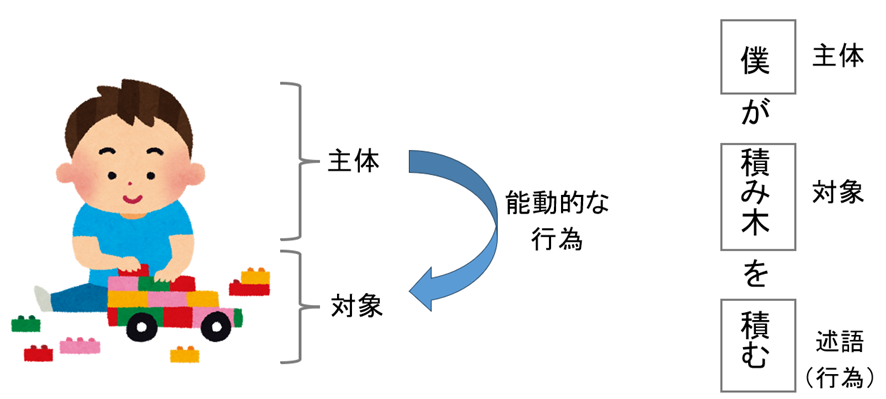

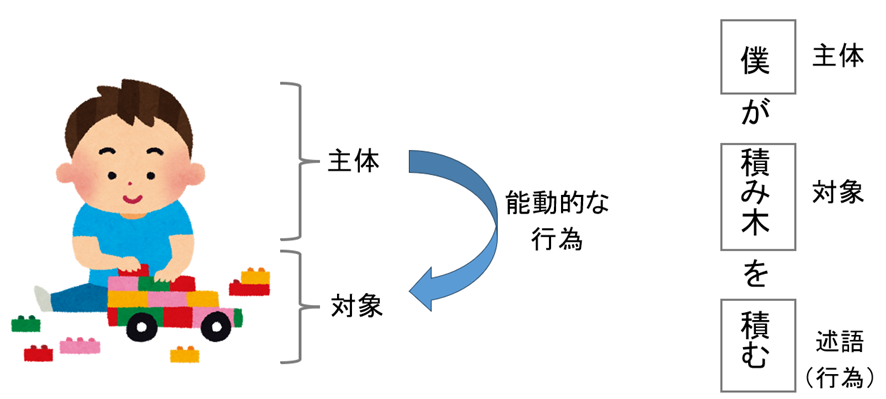

チョムスキーは、この深層統辞構造の獲得は、子どもに生得的な言語構造が存在しているためと説明しましたが、ルリアは、「言語は、子どもが対象に対する能動的行為を基礎に形成され、それらの行為が言語の最も単純な核構造の「主体ー述語ー対象」の関係に展開された実際的な基礎を作り出す」としています。

その後に述べられている「表層」文法構造と「深層」文法構造との相互関係の説明はここでは割愛して、最後に触れられている文の意味論的分析について、紹介します。

文には「(文脈)自由型の文」「(文脈)依存型の文」の2つの基本的タイプが存在するという考えや、研究者によっては、文脈から自由な文は一般的に存在しないという考えもあります。

各文では、基本的な対象、何を問題としているのかを表す「テーマ」、その対象について何を言おうとしているのか、その文に含まれている判断の基本的内容を表した「レーマ」を捕り出すことができることが分析により明らかになりましたが、ある研究者は、さらに文のトピックを記述し、文の焦点を抽り出すことを好んでいます。

言語の意味論的記述は、文の意味を確認し、トピックスを保証し、焦点を抽り出し、テーマとレーマを区別するのを助けると説明され、これらの手段として、語、語や句を抽り出す助けとなるアクセント、個々の要素や句間に生じる休止、文全体の意味を変える変化が挙げられています。その他に、予測(presupposition = 潜在的な選択の構え)も挙げられています。

文:関

絵:古田